「誰かになりたい。でも、今の自分を否定したくはない」

コスプレとは、ただ“見た目”を変える行為ではない。

それは、“なりたい自分”になれる勇気をくれる魔法でもあり、

同時に、“本当の自分”を見つけていく旅でもある。

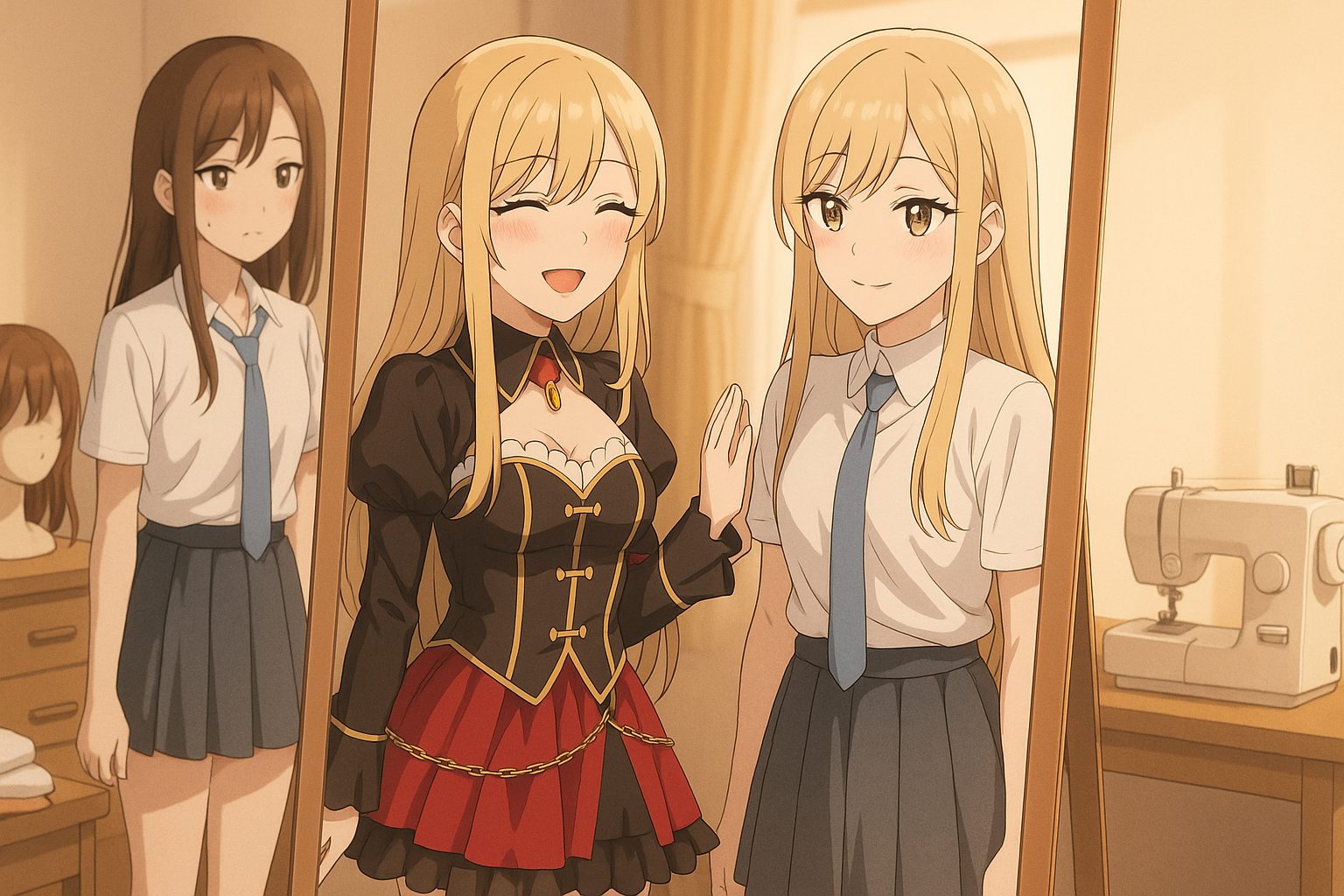

『その着せ替え人形は恋をする』における“着せ替え”は、

喜多川海夢だけのものではない。

紗寿叶、心寿、そして五条新菜――

それぞれが“変わること”と“受け入れること”の間で葛藤しながらも、

衣装をまとい、自分らしさを手に入れていく。

本記事では、コスプレ=着せ替えが持つ象徴的な意味を丁寧にひも解き、

キャラクターたちの心の変化とともに、

『着せ恋』が語る“自己受容”のメッセージを深く掘り下げていく。

✅このブログでわかること(要約)

- “着せ替え”という行為が物語で象徴する意味とは何か

- 登場人物たちがコスプレを通じてどのように変化したか

- “仮装”と“本音”の境界線にある葛藤や心理

- 自己否定から抜け出すための第一歩とは

- 『着せ恋』が優しく教えてくれる「自分を好きになる方法」

“なりたい自分”になれる魔法──コスプレという解放

「だって……そのキャラが、すっごく好きなんだもん!」

喜多川海夢がそう言って笑ったとき、五条新菜は思った。

彼女のコスプレにかける情熱は、本物だ。

コスプレとは、ただ衣装を着ることじゃない。

誰かの“なりたい”を、目に見える形にする行為だ。

それは、自分に制限をかけずに“解放”する魔法なのかもしれない。

外見ではない、“内面”を写す仮装

海夢は、見た目だけを真似るコスプレでは満足しない。

キャラの言葉づかい、表情、雰囲気まで研究し、

その“人物”になろうとする。

なぜそこまでするのか?

それは、彼女が「ただの仮装」ではなく、

“自分を通してキャラを再現する”ことに価値を感じているからだ。

そしてそこには、自己投影と願望の両方がある。

「自分にはこんな強さがない」

「でも、このキャラみたいになれたら――」

そんな想いをこめて、衣装を身にまとう。

それは、“なりたい自分”と、今の自分を一度、重ね合わせてみる勇気だ。

海夢が教えてくれた、“好き”を貫く姿勢

海夢は、どこまでもまっすぐだ。

「これが好き」と全力で言えるし、

「これになりたい」と堂々と表現する。

その姿は、五条にとって驚きだった。

“好き”を隠し、否定されるのが怖くて距離を置いていた彼にとって、

海夢は“自分を肯定する生き方”そのものだった。

そして彼女のコスプレには、その肯定感が宿っている。

「なりたいと思うことは悪くない」

「むしろ、素直にそう言える人の方がカッコいい」

そのメッセージは、視聴者の心にも刺さる。

コスプレは“逃避”ではなく、“向き合う”行為

コスプレというと、現実逃避のように思われることもある。

けれど、『着せ恋』におけるコスプレは違う。

海夢が“なりたいキャラ”を選ぶとき、

それは常に「自分が本当はどうありたいか」と向き合う時間だ。

- 強くなりたい

- 可愛くなりたい

- 堂々とした自分でいたい

そんな“本音”をそっと衣装の中にしまって、

勇気をもって外に出す――それが、彼女のコスプレの本質。

つまりこれは、“なりたい自分”と“今の自分”の対話でもある。

“見た目”がくれる、自信のきっかけ

衣装をまとい、ウィッグをかぶり、メイクを整えたとき。

海夢の表情がふっと変わる瞬間がある。

あの一瞬の、誇らしげな笑顔。

それは、今までの自分では出せなかった表情かもしれない。

でも、衣装を通して「こうなりたかった自分」が姿を現す。

これは、誰かに見せるためではなく、

**「自分自身に見せるための変化」**なのだ。

“着せ替える”ことが、自信の種になる。

それは、決して浅くない心の変化だ。

「そのキャラになりたい」=「自分をもっと好きになりたい」

『着せ恋』のキャラたちは、みんな“変わりたい”とどこかで思っている。

でも、無理やり変わろうとはしない。

コスプレという行為を通じて、

少しずつ、自分を知り、受け入れ、そして前を向いていく。

「自分を変える」のではなく、

「自分を肯定するために、一度“なりたい自分”を通ってみる」。

それが、『着せ恋』における“着せ替え”という行為の意味だ。

誰かになろうとすることは、

本当の自分を否定することじゃない。

むしろ、“憧れ”を通じて、“自分の魅力”に気づく手助けになる。

着せ替えとは、

“自分に与える魔法”であり、“自分を信じる入口”なのだ。

コスプレが繋いだ心──紗寿叶と心寿の変化

「私、誰にも見られたくなかったんです」

そう打ち明けたのは、乾紗寿叶(さじゅな)。

いつも強気で、完璧主義に見える彼女の内面には、

誰にも言えない“好き”が隠されていた。

コスプレという行為は、彼女にとって“外に出せなかった本音”を解き放つ手段だった。

紗寿叶──見せない美学の裏にある孤独

紗寿叶は、いわゆる“コスプレガチ勢”だ。

撮影のクオリティにも妥協せず、衣装やメイクもすべて自前でこなす。

だが、彼女のコスプレには“ある制限”があった。

それは――「誰にも知られたくない」という強い防衛心。

「学校の人に見られたら終わり」

「妹にも言えない」

その言葉の奥にあったのは、“好き”を知られることへの恐れだった。

どれだけ完成度が高くても、どれだけ努力していても、

「バカにされたらどうしよう」という不安がつきまとっていたのだ。

海夢と五条の存在が“扉”を開く

そんな紗寿叶にとって、海夢と五条は衝撃的な存在だった。

海夢は“好き”を隠さない。

むしろ、それを誇らしく思っている。

五条は、そんな彼女の“本気”をまっすぐに受け止め、

衣装制作に心血を注ぐ。

この2人との関わりの中で、紗寿叶の中に変化が芽生える。

- 「この人たちなら、自分の“好き”を笑わないかもしれない」

- 「もっと自由に、もっと素直になってもいいのかもしれない」

そして彼女は、初めて他人に“作ってもらう”という一歩を踏み出す。

その一歩は、“誰かと一緒に好きなことを楽しむ”という、

今までになかった解放だった。

心寿──「なりたい自分」への憧れと劣等感

紗寿叶の妹・心寿(しんじゅ)もまた、

“コスプレ”をきっかけに心を解きほぐしていったひとりだ。

彼女は人前に出るのが苦手で、背が高いことをコンプレックスに感じていた。

姉のように可愛くなりたいけれど、自分にはムリだと思っていた。

でも、海夢の提案で“男装キャラ”のコスプレに挑戦したとき、

彼女の世界は一変する。

- 「私でも、誰かになれるんだ」

- 「誰かになっていいんだ」

それは、自己否定を乗り越える最初の一歩だった。

五条が作った衣装に身を包んだ瞬間、

心寿の表情は、確かに“演じる人”のそれに変わっていた。

“好き”は、誰かと共有することで力を持つ

紗寿叶も心寿も、それぞれの“好き”を誰にも言えず、ひとりで抱えていた。

けれど、海夢や五条と出会い、

“コスプレ”を通して自分を表現する中で、少しずつ“他者と繋がる”ようになっていく。

それは、自分の世界を広げるだけでなく、

“好き”という気持ちに肯定感と居場所を与えてくれる。

- 「自分の好きは、間違っていない」

- 「誰かと共有することで、もっと強くなる」

その経験が、彼女たちを変えていった。

“なりたい自分”と“今の自分”をつなぐ衣装

紗寿叶にとっての衣装は、“完璧”であるための象徴だった。

心寿にとっての衣装は、“なりたい自分”になれる入り口だった。

どちらも、コスプレを通じて“本音”に触れたからこそ、

初めて「ありのままの自分」に向き合えるようになった。

彼女たちは、ただ着飾ったのではない。

“着る”ことで、心の扉をそっと開けたのだ。

そして、その扉の先には、

「こんな自分も、案外悪くないかもしれない」

という、小さな自己肯定が待っていた。

“着せ替え”の先にあるもの──自己受容というゴール

コスプレをすること、誰かになりきること。

それは、他人になることのようでいて、

実は「自分を知る」ための道のりでもある。

『その着せ替え人形は恋をする』は、

“誰かになりたい”という願いを通して、

登場人物たちが“自分を愛する方法”を見つけていく物語だ。

「変わること」は、「受け入れること」でもある

多くのキャラクターが、物語の中で「変わりたい」と願う。

- 海夢は、コスプレを通じて理想の自分を表現する

- 紗寿叶は、“好き”を隠さない強さに憧れる

- 心寿は、苦手だった自分の容姿を武器に変えていく

けれど、彼女たちが本当に変わったのは、

“誰かになった”からではない。

“なりたい誰か”を目指す過程で、

「今の自分も、悪くないかもしれない」と思えるようになったからだ。

つまり、『着せ恋』が描く「変化」は、

“自己否定”ではなく“自己受容”へのプロセスなのだ。

仮装の先に見えた“本当の自分”

衣装やメイクを重ねることで“別人”になる。

それは、自分を隠す行為にも見えるかもしれない。

でも、この物語では逆だ。

着飾ることで、逆に“素の自分”があぶり出される。

隠していた感情、言えなかった想い、見たくなかった部分――

すべてが、キャラを演じることで可視化されていく。

それは痛みを伴うこともあるけれど、

だからこそ、自分と向き合える。

「私はこういう人間だ」

「でも、それでいい」

そう思えるようになったとき、

彼女たちは“衣装を着ている自分”と“脱いだ自分”を

切り離さずに受け止められるようになる。

五条新菜の変化にも見える“受容”の力

自己受容というテーマは、実は主人公・五条にも強く表れている。

彼は雛人形作りという伝統的な技術に誇りを持ちながらも、

「それを話すことが恥ずかしい」と感じていた。

でも、海夢に「それ、すっごくカッコいい!」と言われた瞬間――

初めて、自分の“好き”を肯定された。

その肯定が、彼を少しずつ変えていく。

人のために衣装を作ることで、

「自分の技術は、役に立っている」と気づく。

つまり五条もまた、

他人の目を恐れていた“過去の自分”を、

少しずつ“許せるようになっていった”のだ。

“好き”という感情が、人を変える

『着せ恋』に登場するキャラクターたちは、

皆どこかに「好きなもの」と「苦手な自分」を抱えている。

けれど、“好き”に向き合い続けたからこそ、

その苦手な部分も含めて“自分”として受け入れられるようになる。

- 「好きだから頑張れる」

- 「好きだから怖いけど向き合う」

- 「好きだから、自分を信じてみたい」

それらすべての感情が、

自己受容という静かなゴールへと彼らを導いていく。

“着せ替え”とは、変身ではなく“回帰”

最後にもう一度、作品タイトルに注目してみたい。

『その着せ替え人形は恋をする』

“着せ替え人形”とは、誰かに衣装を着せてもらい、

何度も姿を変えていく存在。

でも、どんな衣装を着ていても、

“人形そのもの”は変わらない。

それは、私たち自身も同じかもしれない。

服を変えても、髪型を変えても、誰かを演じても――

最後に戻ってくるのは、“本来の自分”だ。

その“本来の自分”を、ちゃんと好きになれるようになるまで。

それが、着せ替えの本当の意味であり、

この物語の静かなメッセージでもある。

まとめ|“なりたい自分”の先に待っていた、“ありのままの自分”

『その着せ替え人形は恋をする』は、

コスプレという文化を通じて、人が自分自身を受け入れるまでの物語を描いています。

誰かになりたいという気持ちは、

今の自分を否定することではなく、

自分の中にある憧れや可能性を信じる第一歩。

海夢、紗寿叶、心寿、五条――

それぞれが衣装に想いを込めて「変化」を経験しながらも、

最後にたどり着いたのは、

「今の自分を肯定してあげたい」という静かな願いでした。

着せ替えとは、**変わることではなく、“自分に戻ること”**なのかもしれません。

だからこそ、この作品は、観る人の心をそっと温めてくれるのです。

関連記事