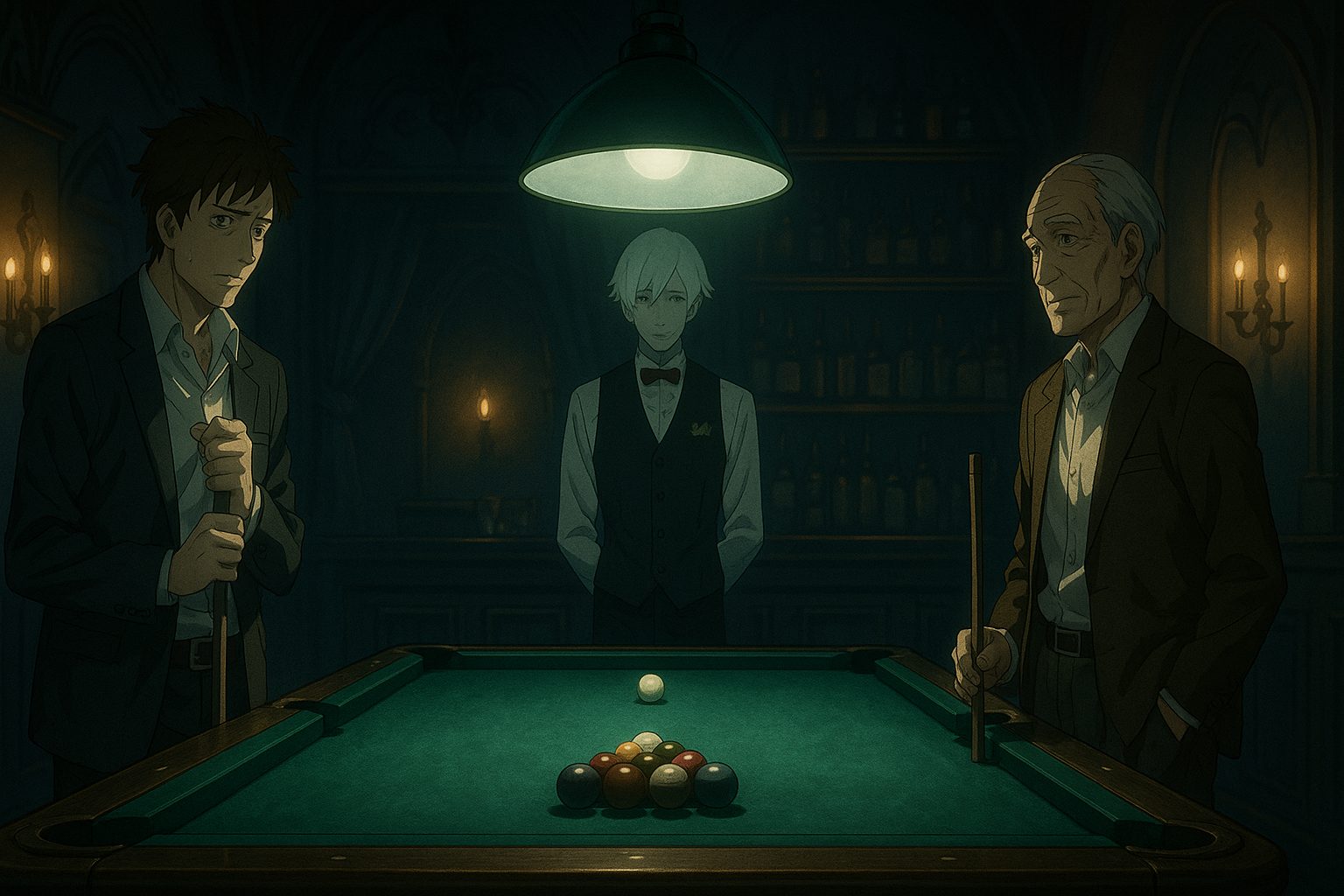

死後の世界に迷い込んだ2人の男。彼らを待っていたのは、一見平穏に見えるバーと、静かに進行する“あるゲーム”だった――。

2013年にアニメミライから生まれた短編アニメ『デス・ビリヤード』は、たった25分間で「人間の本質」と「命の重さ」に深く切り込む衝撃作です。のちにTVシリーズ『デス・パレード』へとつながる本作は、短編でありながら観る者を問答無用で引き込む完成度を誇ります。

本記事では、『デス・ビリヤード』のあらすじや見どころ、深いテーマ考察、そして『デス・パレード』との関係まで、作品をあらゆる角度から紐解いていきます。まだ観ていない方も、すでに観た方も、“もう一度観たくなる”きっかけとなるでしょう。

若き才能が描いた“死後の審判”――制作背景から読み解く挑戦作

アニメミライ企画とは?

2013年に実施された若手アニメーター育成プロジェクト「アニメミライ」。これは文化庁による助成金を活用し、国内アニメ制作会社に所属する若手クリエイターたちに実践的な制作経験を積ませることを目的として立ち上げられた取り組みだった。

その年に選出された4作品の中で、ひときわ異彩を放ったのが『デス・ビリヤード』である。他の参加作品が比較的ファミリー向けやエンタメ要素の強い内容だったのに対し、本作は**「死後の裁きと人間の本性」**という重厚なテーマを前面に押し出しており、観る者の心に深く刺さる衝撃作として注目を集めた。

アニメミライという舞台がなければ、このような尖った企画が表に出ることは難しかったかもしれない。限られた予算と時間の中で、若手スタッフたちが本気で取り組んだからこそ生まれた濃密で挑戦的な25分間は、後に続くアニメ制作にも大きなインパクトを与えた。

監督・制作会社の紹介

『デス・ビリヤード』の監督を務めたのは、当時まだ無名だった立川譲。彼の名前が一躍有名になるのは、数年後に放送される『デス・パレード』や『モブサイコ100』などであるが、すでにこの時点で彼の演出力と脚本構成能力は高く評価されていた。

立川監督が描く物語は、キャラクターの「沈黙」や「表情」、「間(ま)」を活かした心理描写が特徴で、セリフに頼らずとも感情を伝える演出手法は『デス・ビリヤード』でも際立っている。

そして、制作を担ったのは老舗スタジオ「マッドハウス」。このスタジオは『DEATH NOTE』『パーフェクトブルー』『HUNTER×HUNTER』など、数々の名作を生み出してきたことで知られる。そんな彼らが、新人監督のデビュー作に本気で取り組んだという事実自体が、本作の重要性を物語っている。

背景美術やアニメーションのクオリティは、短編とは思えないほど緻密で、限られた尺の中に詰め込まれた緊張感と密度は、映画作品に匹敵する完成度を誇る。

つまり、『デス・ビリヤード』は、アニメミライという実験的な枠組みと、それを最大限に活かす監督・スタジオのタッグによって生まれた、極めて完成度の高い短編アニメーションなのである。

『デス・ビリヤード』を今すぐ観たい方へ!

Amazonの【dアニメストア for Prime Video】なら、無料体験で視聴可能。たった25分で深く心に残る名作短編を、この機会にぜひ。

👉 無料体験はこちら

極限のゲームが暴く、本性と人間性――登場人物たちの物語

若者と老人――二人の客の特徴

物語は、一見すると普通のバーに見える空間「クイーン・デキム」に、二人の男女が足を踏み入れるところから始まる。登場するのは、少し神経質そうな若い男と、落ち着いた雰囲気を持つ年配の男性。彼らは記憶があいまいなまま、なぜかこの場所に案内されていた。

若い男は、やや気が立っており、状況をすぐには受け入れられない様子を見せる。彼は自分の置かれた立場や周囲に疑念を抱きながらも、同時に自分自身に対して何かを抱えているような、複雑な内面をにじませている。一方で、老人は物腰が柔らかく、どこか達観しているような態度をとっている。相手を気遣う余裕もあり、若い男との間にさりげない対比が描かれていく。

この二人の“違い”が、やがて物語全体を大きく動かしていく。彼らがどのような人物で、どんな過去を持っていたのかは、観る者に徐々に明かされていく仕掛けだが、その変化の過程こそが**『デス・ビリヤード』の最大の見どころ**とも言える。

重要なのは、どちらのキャラクターにも「正しさ」や「悪」が単純に当てはめられないということだ。善悪の境界は曖昧で、むしろ彼らの行動や選択こそが、観客に「人間とは何か」を問いかけてくる。その構造は、短編でありながら見る者の倫理観に揺さぶりをかけるほど深く構築されている。

謎のBAR「クイーンデキム」の仕組み

舞台となる「クイーン・デキム」は、シックな内装と静寂が支配するバーだが、そこには一つだけ奇妙な点がある。それは、ここで行われる「ゲーム」がただの娯楽ではなく、死後の裁き=審判の場であるという点だ。

登場人物たちは、自分たちが死んだことを知らされないまま、このバーに足を踏み入れる。バーテンダーのように振る舞う寡黙な男「デキム」は、彼らにこう伝える──「このバーでは、ルールに従ってゲームをしていただきます。それが終わるまで、ここからは出られません」。

選ばれたのは「ビリヤード」。ただし、使われる球には二人の「内臓」が対応しており、球を突くたびに相手に激痛が走るという残酷な仕様になっている。ゲームを通じて、彼らは互いを信じるか、裏切るか、そして自分自身の本質をさらけ出すことになる。

この仕組みが意味するのは、「極限状況における人間の本性の暴露」だ。デキムは感情を持たない裁定者として、ただ淡々とその様子を見守る。そして、ゲームの結末が訪れるとき、ようやく彼らが本当に誰だったのか、どんな人生を歩んできたのかが明かされる。

この構成が巧みなのは、観客自身もキャラクターたちと同じく“審判者”の目線で見てしまうということだ。どちらが正しく、どちらが間違っているのか。自分ならどう振る舞うか。その心理的な問いが、作品の根底にずっと流れている。

「たった25分でここまで深い…?」

アニメファンを唸らせた『デス・ビリヤード』、まだ観ていないなら今がチャンス。

【dアニメストア for Prime Video】無料体験ですぐに視聴OK!

👉 今すぐチェック

痛みと選択が導く裁定――静かに迫るゲームの心理戦

ビリヤードのルールと演出

「クイーン・デキム」で行われるゲームは、一見するとただのビリヤードだ。しかし、球にはそれぞれの“臓器”が対応しており、球が突かれるたびに対応した部位に激痛が走る仕組みになっている。つまり、このゲームは単なる勝負ではなく、心理戦と拷問の要素を兼ね備えた極限状況なのである。

プレイヤーは、相手が自分にどこまで害を及ぼす意図を持っているのか、また自分がどこまで冷静に振る舞えるのかを常に試される。ビリヤードという冷静な競技をベースにしながら、そこに**「痛み」や「疑念」**という生理的かつ心理的な揺さぶりが加わることで、観ている側にも緊張が走る構成になっている。

興味深いのは、ゲームが進行するにつれて、二人の関係性が目まぐるしく変化する点だ。最初は礼儀正しく振る舞っていた二人だが、痛みや恐怖に直面する中で徐々に本性を露呈し、対立が激化していく。若者の感情はヒートアップし、老人はそれにどう向き合うかを試される。

この流れの中で描かれる表情、沈黙、躊躇いといった「非言語的な演技」が秀逸だ。視線の揺れや、手の震え、息遣いといった細かい演出が、人間の心理の移り変わりをリアルに浮き彫りにする。セリフが少なくても、感情の変化が手に取るようにわかる演出は、アニメという媒体の可能性を最大限に引き出している。

そしてゲームの終盤、両者が限界を迎えたとき、ついに“決定的な行動”が起こる。果たしてそれが「善意」だったのか「自己保身」だったのかは、観る人によって解釈が分かれるだろう。この余白のある結末が、物語を一層深く印象づける要因となっている。

[考察] 老人の最後の笑みの意味とは?

ゲームの終わりに訪れる静寂の中、印象的なシーンがある。それは、老人が静かに笑みを浮かべる場面だ。彼は勝敗を超えた場所で、ある種の「達成感」や「納得」を抱いているかのように見える。

この笑みには、いくつかの意味が込められていると考えられる。一つは、相手の若者を「許した」ことへの安堵だ。自分を攻撃し、取り乱した若者の行動を理解し、なおもそれを責めずに受け止めた――そうした寛容さが表情に滲んでいる。

もう一つの解釈として、老人がすでに「自分の死を受け入れていた」というものがある。彼は、人生の終わりを受け止め、最後に他者と向き合う場を与えられたことに感謝していたのではないか。その穏やかな表情は、誰かを恨むでもなく、自分を責めるでもなく、すべてを受け入れた者だけが見せられる境地だった。

さらに深読みするならば、その笑みは「自分の選択が正しかった」という確信からくるものかもしれない。ゲーム中の行動が、実際にどのような裁定を導いたのかは明言されないが、彼の態度は「後悔はない」という意思を示している。

『デス・ビリヤード』という作品の核心は、この“曖昧さ”にある。明確な答えを出さず、観る者自身に考えさせることで、何度も繰り返し観たくなる“余韻”を残している。老人の笑みは、その象徴的なラストカットとして、観客の心に強く刻み込まれるのだ。

人は裁かれるべきか?選ばれるべきか?――テーマに込められた哲学ト

「運命は変えられるのか?」

『デス・ビリヤード』が問いかけてくる最も根本的なテーマは、「人間の運命は定まっているのか、それとも選択によって変えられるのか?」という問題である。

物語に登場する二人の人物は、生前の記憶を曖昧にされた状態でバーに集められ、ゲームという極限状況の中で“本性”をさらけ出すことになる。この設定は、単なるサスペンスや心理戦ではなく、「本来の人格や過去が問われるのではなく、その瞬間にどう行動するかが運命を決める」というメッセージを含んでいる。

私たちはふだん、「過去の行いが今の結果を招く」と考えがちだ。しかしこの作品では、最後の選択、たった一つの判断がその人の行き先を左右する。つまり、運命は確定しておらず、常に変化の余地があるという可能性を示しているのだ。

老人と若者、それぞれの選択と行動には、明確な善悪ではなく、感情、経験、そしてその場の状況が色濃く反映されている。自分が理性を保てるのか、他者を信じられるのか、暴力に訴えるか、それとも耐えるか――。

このテーマは、視聴者自身にも突きつけられる。「もし自分がその場にいたら、果たしてどう振る舞うだろうか?」と。人間の真価は追い詰められた時にこそ現れる。そしてそれは、未来すら変える可能性がある。『デス・ビリヤード』は、そんな希望と不安が入り混じったメッセージを、静かに、だが力強く訴えてくる。

「裁定者」の視点──デキムの立場から

もう一つ、この作品で忘れてはならないのが、裁定者であるデキムの存在だ。彼は表情を変えず、淡々とゲームを進行させるキャラクターとして描かれる。しかし、その視点に立つことで、また別の視野から物語を見ることが可能になる。

デキムは「人間の感情を持たない存在」とされており、あくまでも中立な立場で裁定を行う。だが、その冷静さが本当に“公正”なのかという疑問も湧いてくる。彼はゲームを通して、人間の行動や心の動きを観察し、最終的な判断を下す。けれども、そのプロセスは必ずしも“完璧な正義”ではない。

なぜなら、人間の行動は常に複雑で、状況や過去のトラウマ、他者への影響によって左右されるからだ。たった一つの選択で「善」と「悪」を分けることが本当にできるのか? 感情のない存在に、人間を裁くことが許されるのか? この問いは、作品全体に深い陰影を与えている。

また、デキム自身も少しずつ変化しているように見える。表面上は感情を持たないとされているが、ゲーム中のやりとりや結果を通じて、彼自身も何かを学び、内面にわずかな揺らぎを感じているかのようだ。その微細な変化が、後にTVシリーズ『デス・パレード』で大きなテーマへと昇華していくのは、シリーズ全体を通しての見どころでもある。

裁定者という役割を超えて、デキムが人間を理解しようとする姿勢は、この短編における“もう一つの物語”とも言えるだろう。そしてそれは、人間にしか持ち得ない「迷い」や「揺れ動く感情」こそが、実は人間を人間たらしめる最大の魅力であることを、静かに教えてくれるのだ。

『デス・ビリヤード』を今すぐ観たい方へ!

Amazonの【dアニメストア for Prime Video】なら、無料体験で視聴可能。たった25分で深く心に残る名作短編を、この機会にぜひ。

👉 無料体験はこちら

短編のその先に広がる死後の世界――『デス・パレード』との接続点

短編との世界観の比較

『デス・ビリヤード』は、2015年に放送されたTVアニメ『デス・パレード』の原点として知られている。TVシリーズ化に際し、世界観は引き継がれつつも、物語のスケールと複雑さは大きく進化を遂げた。

両作に共通しているのは、「死後の世界における裁き」「ゲームによる人間の本性の露呈」「感情を持たない裁定者の存在」という3つの軸だ。短編『デス・ビリヤード』では、この設定を最小限のキャラクターと空間で描くことにより、**濃密で実験的な“箱庭ドラマ”**として成立させている。

一方、『デス・パレード』では、裁定の場「クイーン・デキム」を含む複数のフロアや裁定者たちが登場し、それぞれが異なる審判を行うというより広大な世界観が描かれるようになる。さらに、ゲームの種類も多様化され、ビリヤードに限らずエアホッケー、ダーツ、ボウリング、カードゲームなど、形式の違いによってさまざまな人間ドラマが展開されていく。

また、『デス・パレード』には、記憶を持ったまま裁定を見届ける役割の女性キャラクター「黒髪の女(チユキ)」が加わる。彼女の視点を通して、裁定のあり方や“人を裁くことの正しさ”についても問いが深まっていく点が、短編にはなかった大きな要素である。

つまり、『デス・パレード』は、『デス・ビリヤード』で提示されたテーマを広げ、より多面的に“人間”という存在を掘り下げた拡張版の物語と言えるだろう。

キャラや構成が深化した点

短編である『デス・ビリヤード』では、キャラクターの背景は断片的に描かれ、その多くが“想像の余地”として観客に委ねられていた。だがTVシリーズになると、それぞれのキャラクターにより明確な背景と感情の起伏が与えられるようになり、視聴者との距離感が一気に縮まる構成になっている。

とくにデキムの描写は顕著である。彼はTVシリーズでも基本的に無感情な存在として描かれるが、チユキとの関係性や、裁定をめぐる葛藤を経て、少しずつ「人間を理解したい」という欲求を持つようになる。その変化が物語全体に温度を与え、シリーズの感情的な核となっている。

また、短編ではシンプルだったゲーム構造も、TVシリーズでは演出やシナリオの幅が広がっている。各話ごとに異なるストーリーと登場人物が登場し、まるでオムニバス形式のように多様な“人の生き様”が映し出される。これにより、視聴者自身の人生観や倫理観が試されるような感覚すら生まれるのだ。

そして何より、短編では描ききれなかった「裁定する側の葛藤」「裁定そのものの是非」「そもそも人は裁かれるべきか?」といったメタ的なテーマに踏み込んだ点も大きい。これはまさに、短編を見た者が抱く“疑問”に、TVシリーズがじっくり答えようとした結果だといえる。

つまり、『デス・パレード』は単なる続編やリメイクではなく、『デス・ビリヤード』が持っていた問いかけに対して、物語を通じて深く応答した一つの結論の形とも言えるのである。

「たった25分でここまで深い…?」

アニメファンを唸らせた『デス・ビリヤード』、まだ観ていないなら今がチャンス。

【dアニメストア for Prime Video】無料体験ですぐに視聴OK!

👉 今すぐチェック

25分で終わらせるには惜しすぎる――今すぐ観るためのガイド

おすすめの視聴順(先に見るべき?)

『デス・ビリヤード』と『デス・パレード』、この2作品はどちらから観るべきか――多くの視聴者が一度は迷うポイントだ。

結論から言えば、まず『デス・ビリヤード』を先に観ることをおすすめしたい。理由は明快で、この短編が持つ緊張感と完成度を“原点”として体験してから、TVシリーズへとつなげる方が、作品の世界観やキャラクターの深化をより自然に受け入れられるからだ。

『デス・ビリヤード』は、TVシリーズで登場する「デキム」や「クイーン・デキム」の設定をすでに含んでいるものの、ストーリーとしては完全に独立している。そのため、この短編を最初に観ることで、TVシリーズにおける設定のルーツや演出意図を、より深く理解することができる。

また、短編の結末には明確な解答が提示されないため、視聴後には「もっと知りたい」という感情が自然と湧いてくる。その気持ちを抱えたまま『デス・パレード』に進めば、続編としての満足度だけでなく、“問いへの応答”としての物語を楽しむことができるだろう。

逆に、先に『デス・パレード』を観てから短編に戻るという順序も可能ではあるが、その場合、短編の持つ「先の読めなさ」や「閉じた空間でのミステリー感」がやや薄れてしまう恐れがある。

物語としての純粋な驚きと緊張感を最大限に味わいたいなら、『デス・ビリヤード』→『デス・パレード』の順が最適。これは、原点を知ってから世界が広がっていくという、物語体験としての醍醐味を堪能できる順番でもあるのだ。

配信・レンタル状況と作品評価

『デス・ビリヤード』は、現在いくつかの動画配信サービスで視聴可能だ。特にdアニメストアやU-NEXT、Amazon Prime Videoなど、日本国内の主要な配信プラットフォームで取り扱いが確認されている。ただし、配信状況は時期によって変動があるため、視聴前には各サービスの最新情報を確認しておくのが望ましい。

また、物理メディアとしては、TVシリーズ『デス・パレード』のBlu-ray BOXなどに特典映像として同梱されている場合もある。コレクション目的で購入したいファンにはこちらの選択肢も魅力的だろう。

作品評価としては、アニメファンや批評家から非常に高い評価を受けている。特に、短編でここまでの完成度とテーマ性を実現した点は絶賛されており、アニメミライ作品の中でも屈指の出来とされている。

視聴ハードルは低く、25分という短さもあって気軽に手を伸ばせるが、観終わった後にじんわりと重さが残るのがこの作品の真骨頂だ。ただの短編では終わらない、心に“問い”を残すアニメ体験が、今も多くの人々に再視聴され続けている理由である。

ファンレビューや評価のリアルな声

ファンの声に耳を傾けると、まず共通して聞かれるのが「たった25分とは思えない濃さ」という感想だ。キャラクターの描写、演出の細かさ、そしてラストに込められた意味。どれを取っても“短編だから”と侮れないレベルにある。

SNSやレビューサイトでは、「考察が止まらない」「一人で観たあと、誰かと話したくなる作品」といったコメントが多く見られる。特に、老人の微笑やデキムの表情の“解釈の幅”が話題に上がることが多く、視聴者によって異なる見方ができるのも本作の魅力の一つだ。

また、『デス・パレード』をすでに観ていたファンからも、「原点に触れることでTVシリーズがさらに好きになった」「短編の完成度が高すぎて驚いた」という好意的な評価が多く寄せられている。

つまり、『デス・ビリヤード』は一見地味に見えて、深掘りするほど味が出てくる“スルメ系”アニメとも言えるだろう。観た後に、思わず誰かと語り合いたくなる。それが、この作品の最大の魅力であり、数年経っても語り継がれる理由なのだ。

『デス・ビリヤード』は、若手アニメーターの育成という実験的な舞台から誕生したにもかかわらず、その完成度とテーマ性は多くの視聴者を魅了し続けています。人間の内面に切り込む鋭さ、キャラクターの絶妙なバランス、そして観る人それぞれに“問い”を残すエンディング。これらすべてが組み合わさり、短編アニメとしては異例の「語り継がれる作品」となりました。

本作を入口に『デス・パレード』へと進めば、より深い物語の旅が待っています。たった一度の視聴では終わらない、“繰り返し観る価値のあるアニメ”。それが『デス・ビリヤード』なのです。

哲学的で美しく、ただただ静かに問いかけてくる――

話題の短編アニメ『デス・ビリヤード』は、【dアニメストア for Prime Video】で無料体験中。

アニメで“人間”を考えてみませんか?

👉 作品を見る

関連記事(デス・ビリヤード/デス・パレード)

- 『デス・ビリヤード』と『デス・パレード』の違いは?世界観とキャラの関係を徹底考察

- デス・ビリヤードはどこで見られる?視聴順・配信サイト・DVD情報まとめ

- 裁く者は何を背負うのか――『デス・ビリヤード』と『デス・パレード』が描いた“判断”という名の孤独

- アニメ『デス・パレード』──命を賭けたゲームで暴かれる、人間の本性と感情の行方

- 人は誰かを裁けるのか?──『デス・パレード』が突きつける“正義”の正体

- “生”を浮き彫りにする“死”──『デス・ビリヤード』と『デス・パレード』の進化と本質